2017年に野村総研が「国内100都市を対象に成長可能性をランキング」というのを発表した。福岡県内からは、北九州市・福岡市・久留米市が対象になった。さて、この国内100都市ランキングの中で福岡市がぶっちぎりで1位だったことって、どれくらいの人が知っているのだろうか。

この調査では、都市の産業創発力を、「多様性を受け入れる風土」「創業・イノベーションを促す取り組み」「多様な産業が根付く基盤」「人材の充実・多様性」「都市の暮らしやすさ」「都市の魅力」という6つの視点から、131の指標を用いて総合的に分析しています。

福岡市が、何がぶっちぎりだったかというと、12個ある各ランキングでTOP10以内に何回ランクインしたか?で、福岡市はすべて「TOP10入り」を果たしている唯一の都市だったということ。この中でも福岡市は「都市の魅力」が非常に高得点で、さらにその中でも「福岡市で暮らすこと」「街への愛着」「街への誇り」のところが高得点だったよう。

福岡に住んだ人をみんな「福岡人」にしてしまう都市

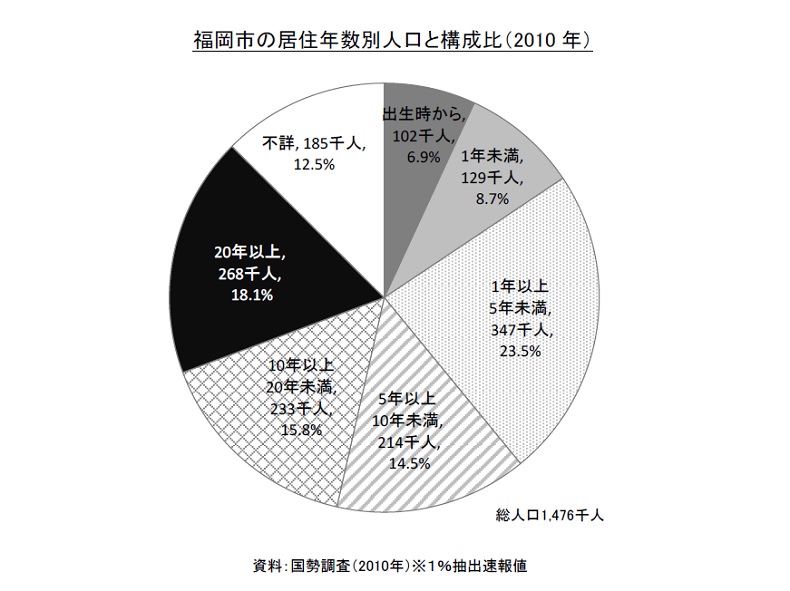

そんな国内評価も国際評価も近年高くなっている福岡市。「街への愛着・誇り」っていうポイントに「うんうん!」ってうなずく人が大半だろう。でもここに1つ違和感がある。これを見てほしい。

出典:財団法人福岡アジア都市研究所「福岡の今」(2012年3月)

国内の大都市では人口の流動性は総じて高く、10年未満の居住者の比率は40%台だ(東京都23区で42%ほど)。それでも、この福岡市の50.3%はもちろん一番高く、人口150万都市でありながら、その半分の75万人が「福岡市に住んで10年未満」ということになる。

「そんなバカな」

と思ってしまう数字だ。でも支店経済で大手企業の転勤者やその家族が多かったり、進学や就職で福岡市に一人暮らししても、就職・転職・結婚を機に福岡市外へ出る人も確かに多く感じる。

ちなみに聞いた話だが、転勤族が非常に多く住んでいるエリア西新の「西新小学校」は、入学から卒業までずっといる生徒は1割もいない、と小学校教諭をしていた人から聞いたが、ほぼ事実かと思われる。

そんな人の入れ替わりの確率が大都市の中でも少し高いだけだと思えばどうってことない。ただ、ここで違和感なのは「街への愛着」が都市規模にしてはぶっちぎりすぎることだ。毎年、福岡市が調査している市政調査でも「あなたは福岡市が好きですか?」という問いに対して「好き・どちらかといえば好き」の合計は97.4%と異常な数値(平成29年の調査速報より)だ。

これってどう考えても、福岡に住んでまだ日が浅い人が「好き」って言っちゃってるということではないか。

福岡を好きになってもらうことに全力を尽くす街

ブロガーとしては今では高知に移住して、発信内容がだいぶ変わってしまったイケダハヤトくんが、まだ東京にいる時代に僕を取材してくれたことがある。

参考:福岡人は「福岡っていいところだね」と言わせるために全力を注ぐ

このとき話した内容は、「福岡に住んだ人は、その住み心地の良さを体感し、誰かに自慢したくなる。とくに自分と同じように福岡へ観光に来た人や出張に来た人に自慢したくなる。その自慢を口だけじゃなく、体験してもらうために夜は何軒もハシゴして飲み倒す」みたいなこと。

そう、これを元来、福岡市出身の人だけではなく、福岡市に住んで日が浅い人たちもやってしまっている、やってしまう街が福岡市なのだ。

いったいぜんたい、なぜそんな街になったのか?なんでそんなオープンな街になったのか?を歴史を探ると、これまた「都市のDNA」としか言えないような記述も出てくる。

時代は室町時代の1420年、朝鮮国王使という使節団が京都の将軍に会いに行く過程を「老松堂日本行録」という日記に残している。この使節団はまず博多に滞在し、その後船で瀬戸内海を通り、京都へ行く。用事が終わると同じ行程で帰っていく、というもの。そこに「博多」の記述がある。

「博多ほど大歓迎なところはなかった」と、様々な土産品や酒・酒・酒が贈られ、連日あいさつにやってくる人が後を絶たなかったようで。(新潮社の「博多学」にその記述がある)

600年も前に、現代と同じようなことをやってたんだなぁって思うと、この街に「文化」というDNAが流れていることを感じられずにはいられない。

福岡の人間関係の距離感って?

そもそも「人間関係の距離感」って言われてもピンとこないと思うが、こう考えてみる。大都市・東京は、1時間以上かけたエリアから高速交通網で都心部にやってくる。だから会う時間も制限されるし、知人・友人の普段の生活が全く見えない。ようするに物理的に遠いのだ。

逆に、福岡県東峰村で言うと村の人口はそもそも3,000人いないし、2つの村が合併して東峰村になったけど、旧村で考えると、小石原村の中だとほとんど知り合いだ。物理的距離が近い分、いや、近すぎる分、変な力学も働く。政治・立場・地域での役割・仕事の利害・そして年齢。その煩わしさから、若者は一度は田舎を出たくなったりもするものだ。

では福岡市は?

全国屈指の集合住宅比率を誇る(90%超え!)中央区と博多区は、狭い面積にギュウギュウになって人が住んでおり、かつ西鉄バス・地下鉄・西鉄・JR九州のおかげで、30分以内で天神・博多へアクセスできる人口はきっと100万人を超えると思う。そう、そして天神か博多に消費地が集中していることもあり、ここは田舎か?と思うほど知人・友人とバッタリ会う。バッタリ会う割に「相手の生活はよく見えない」し、政治・立場・地域での役割が田舎ほどない。

この物理的と心理的な人間関係の距離が、ある意味絶妙なのかもしれない。そしてその絶妙具合が、福岡の暮らしやすさに拍車をかけ、「愛着」たらしめているのではないか?

その答えの1つが福岡テンジン大学のボランティアスタッフに見ることができる。毎月第4土曜に授業数コマを展開し、その日の夜はスタッフの交流兼ねた打ち上げだ。でも、どのスタッフが普段どこに住んでいて、どんな仕事をしていて、どんな役割をもっている人なのか、全然知らない(笑)。知らなくても、テンジン大学で一緒に活動している。仲も良いし、みんな「福岡に対して自分でも何かやれたら」という気持ちが強い。

どうやらこれが成立する都市は、他にはなかなかない、というのが他の街のコミュニティ事情を見聞きしてわかってきた。引き続き調査を進めたい。