2008年に初めて大学という高等教育機関の教壇に立つ経験を経て、「大学教育っておもしろいな」と思いはじめ、2013年から4年間は北九州市立大学の特任教員として、PBL(プロジェクト・ベースド・ラーニング:体験学習でプロジェクトを実際に実行してもらい、その体験をもとに知識やスキル等を身につけていく学習方法)の講師を経験。そして2017年から2年間の、九州産業大学で「ビジネス入門」という15回の講義室で行う講義の講師(受講生600名超えで、採点業務が死にました)などもありました。

2019年度から、北九州市立大学の眞鍋先生から「岩永さんのキャリアや多業種に渡る仕事の領域こそ、学生たちに共有したい」という話をいただき、二人三脚で授業をつくるというスタイルで「キャリア・デザイン」という15回の講義をやることに。

2020年度が始まるその直前にコロナ禍が到来、眞鍋先生に「とりあえず(リアルタイムの)オンラインか、(事前動画収録の)オンデマンドか、どうしましょうか・・・」と協議し、その結果「オンデマンドで動画を見てもらい、毎回小レポートを書いてもらおう」ということに。2019年度15回やって、レポート書いてもらい&そのフィードバックを次の講義でする、というのに感触を得ていたので、そのスタイルを維持。

そして2022年度、過去2年の経験と内容の改善、世相も反映し、下記のようなカリキュラムとなりました。するとキャリアデザインの履修者も年々増え、2019年度と比べると約2倍!?の400名弱に。(マジかー)

キャリアデザイン全15回のカリキュラム

1.ガイダンス

講師紹介、この講義の特徴、なぜ言語化が重要なのか

2.なぜキャリアを考えるのか?

キャリアデザインの内容、これまでの成功パターンが崩れた

3.時代・社会で変わる「働く」

人類の労働観、現代日本人の労働観

4.日本株式会社は過去のもの?

定年の変化、終身雇用・年功序列のこれから

5.日本の盛衰

人口オーナス期の経済と仕事

6.ジェンダーギャップに気を付けろ

ドメスティック企業はヤバイ、生産性も働きやすさも全然違う

7.テクノロジーの進化

科学技術の現在地とAIを使いこなす企業

8.お金の正体

お金の解像度を上げる、価値は何に宿るのか

9.お金と収入とキャリア?

人的資本と金融資本、金のなる木の育て方

10.ビジネス入門

ビジネスの解像度を上げる、マーケット感覚を養う

11.ゲスト:中井けんと

行動を起こす若者(高校生)から何を学ぶ?

12.就職するということ

変化する就活観、就職のその後のキャリア

13.自己理解

コミュニケーション診断とリーダーシップ開発

14.未来は予測不可能?

世界の新潮流、未来に求められる人材観

15.この講義のふりかえり

学ぶ人・学ばない人、講義による変化の共有

そしてこの講義は「毎回レポートが課される」という、けっこうめんどくさい設定にしています。しかしながら、このレポートを「次の講義で複数紹介してフィードバックする」ということを必ずやります。

実はこれがミソでして、オンデマンド(収録した動画を見てもらう)ながら、学生たちと講師との間に「対話」が生まれ、学生同士が直接会ってないのに「影響し合い」、なぜか「空気」みたいなものが回を追うごとに作られていくんです。

まさに「学び合い」があちこちで起こりやすい講義になります。リアルタイムに時間も場所も共有していないのに、「学び合いの空気をつくる」ってできるんだ、というファシリテーター冥利に尽きる事例になりました!

学生たちのふりかえりレポートを一部紹介!

だいぶ長くなりますが、最終レポートは感想とかも混ぜてもらうようにお題を出したので、いくつか紹介したいと思います。

●私はこの講義を受けているのと受けていないのとでは、自分の考えを自分でじっくり考えまとめ上げ、相手に伝える力に大きな差が生まれるのではないかと考えます。今、過去の自分を振り返ってみると、私は正直この講義を受講するまでは自分でも考えがまとまっていないままなのに、強引に結論を出そうとしていた点があったなと思います。だからこそこの講義をもし受講していなければ、そういった力や習慣を身に着けていないままできっとレポートを書く学生生活だけでなく、自分が何をしたいのか自分との対話ができてないまま就活をして社会人になって後悔することになっているのかもしれないと思います。また、実際に就活を始めるときの視点やスタートラインが全く変わってくるのではないかと考えます。今回の講義の前半の方でもジェンダーギャップの存在を知っていても、ジェンダーギャップがないことに越したことはないですが、どっちでもいいのかなと思っていたといった意見がありましたが、私もその一人でした。なのでもしこのキャリアデザインの講義を受けていなかったとしたら、社会に出てその理不尽さを痛感する事態になっていたかもしれず、こういったことからもこの講義を学んでおくことで自分の人生をどれだけ豊かにできるのかも差が出てくるのかなと考えます。

●これからの学生生活でキャリアデザインを学んでいない場合と学んだ場合では、将来のために今出来ることの考えについて大きな差があると考える。学んでいない場合では、社会や時代の変化に気づくことができず、ただただ時間が過ぎるだけの怠惰な日々を送っていただろう。しかし、学んだ場合では、将来のための準備期間として、自分が今からでも出来ることや学ぶことが明確になる。そのため、学んでいない場合と同じ講義を受けていても、同じアルバイトをしていても、得ることができる視点や情報に大きな質の差が生まれると考えられる。この質の差を社会人になって取り戻そうと思うと、膨大な時間や努力が必要となる。また、学生の間にこれからもずっと学び続ける覚悟や習慣を持つことは、社会に出てからこれらを持つ人に比べて多くの時間があることになる。これは、社会人として生きていく上で重要な差である。以上のことが、キャリアデザインを学んだ場合と学んでいない場合のこれからの学生生活の差であると思われる。

●大学1年生の前期にこの講義を受けたこと、もし自分がこの講義を取らずに入学してからここまでの3か月を過ごした時のことを考えてみました。結論受けて良かったと思いました。もしキャリアデザインの講義を受けていなければ、この時期に自分のキャリアのことについて考えることはなかったし、ほかの学生に比べてモチベーションの低い学生になってたと思います。ゲームばかりしていた生活から意識を変えて自分のための勉強をするようになりました。読書の習慣をつけようと最終回の講義を経て感じました。キャリアデザインがなければ読書の習慣をつけようと思っていたとしても行動に移すまではできなかったように感じます。その意味で、この講義は私に喝を入れてくれました。キャリアデザインで出てくる資料やデータに毎回惹かれ、まだ自分は何も知らないなと感じました。「学び続ける」ことをやめず、行動に移すことの大事さを再認識できたことは学んでいない場合に比べて大きなプラスになることだと思いました。

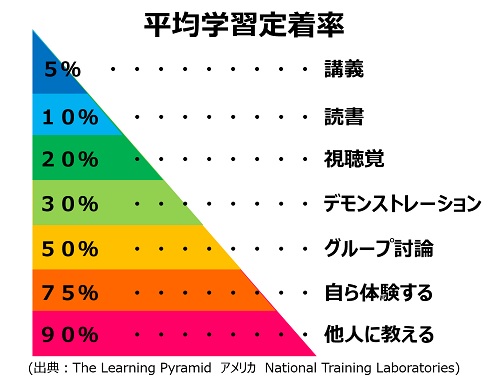

私はもしキャリアデザインを学んでいなかったら、ただただ教科書を読んで問題集を解くだけの学びを今後も続けていこうとしていたと思います。小学校から始まり、大学に入学するまで様々な勉強をしてきましたが、それのほとんどが机の前に座って行う勉強でした。このような勉強をすることが人生を豊かなものにするために大切で、やらなければいけないことと、学校や家で言われ続けてきました。そのため自分の中でも、勉強は机の前で行うことで、それ以外は勉強ではないと無意識のうちに思っていました。私はこの考えをキャリアデザインの授業を受けて壊すことが出来ました。これまで私は、机に座り勉強をすることが良いことであり、外に出かけたり、外で人と会ったり遊んだりすることは勉強から逃げるためにすることだと思っていました。しかしこれはただの自分にとっての娯楽ではなく、勉強なんだと今では思えます。この授業の中で、ほかの人のレポートの内容を聞いたり、中井けんとさんのお話を聞いたりと、画面越しではあるけれど、他者と交流する機会が多くありました。私はこのような機会の中で学んだことや、初めて知ったことなど、たくさんの発見がありました。それと同様に私は友達と遊んでいる中で初めて経験したこと、初めて知ったこと、友達の話を聞いて興味を持ち出したことなど、たくさんの発見があったことを思い出しました。この二つに共通していることは、他者との交流から学びや発見を得ていることだと思います。このことから、家の外で友達と会い、遊んだり話したりすることは、ただ遊びというだけではなく、それは他者との交流であり、他者と意見交換をしていて、自分の学びの一つになっていたんだと気づきました。つまり家の中や学校の中だけではなく、外の世界でも自分は勉強をしていたことに気づけました。この授業を受けて初めて、外の世界に触れることや、多くの人と交流すること、これらも勉強しているのと同じなんだと思うことが出来、勉強というものは学問を学ぶだけではないと思えるようになりました。だから私は、今後は友達とのかかわりだけでなく、知らない人ともかかわりを持つために外の世界に踏み出し、学びに行こうと思います。机に座って学問を学ぶ、外の世界で何かを体験したり、他者と交流したりしながら学ぶ、この両方の学びをを両立させていきたいです。外に学びに行こうと思えるようになったことが、キャリアデザインを受講して生まれた、受講していなかった場合との一番の「差」だと思います。

2023年度はどんなカリキュラムにしよう?

眞鍋先生と二人三脚とは言え、聞き手を眞鍋先生が務め、話題提供は岩永がつくって話していく会話形式授業だったので、学生たちもかなり「聞きやすい・理解しやすい」という評価でしたが、眞鍋先生がこの秋より約1年のイギリス留学に行ってしまいました。

来年度は1人で全部回すことになるので、果たして・・・。どんな構成、どんなやり方、話し方、課題の出し方にしようか、これから考えていくことにします。