前回の記事で、10月8日に北九州市立大学にて「地域の達人」という授業で、自身のキャリアやこれからの社会変化、そして仕事・働き方の変化を話しました。そして改めて「キャリア教育」についていろいろと考えさせられる記事を見たり、先生たちと話をしたり、行政や民間企業がやっている取り組み見たりして、思ったことを。

今のキャリア教育にない未来の話

未来の社会がどうなっているかなんて、過去これまでいろんなエライ人たちが予測した未来と今が、けっこう違うのでなんとも言えません。でも、確実に今起こっている変化をもとにした、「現状から変わる可能性のある事象」について触れずに、キャリア教育だー!なんて言って、高校生や大学生に場を提供している先生ないし学校は多いようです。

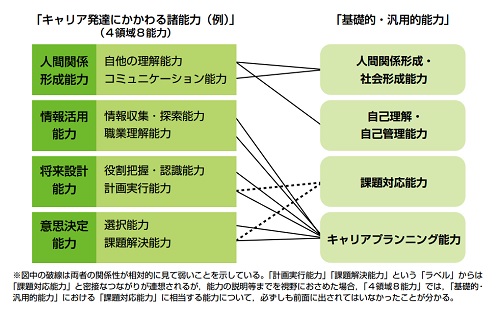

文科省が「キャリア教育とはなにか?」というごっつい資料を2011年に公表し(検索すれば誰でも見れます)、そこには社会変化に応じて「若者の生きる力を鍛える」ということで、下記のような能力を鍛えていきましょうね~という指標があります。これはこれで、まさにその通りなので良いのです。

(参照:文科省「キャリア教育とはなにか?」PDF)

「現状から変わる可能性のある事象」というのは、人々の働き方や所属する組織の移り変わりのことです。2014年に最も需要のある仕事上位10位は、2004年にはまだ誕生していなかった!とか、今小学校を始めた子たちの65%は、まだ存在しない仕事に就く!とか言われてるんですよね。

キャリア教育という名のもと

大人(モデル)が話をする授業は半分間違っている

たまに見かける、キャリア教育という名のもと「働いている大人」を先生が呼んできて、仕事や働き方・暮らし方について話をしてもらうという授業やイベント。多くの人が新社会人のタイミングではどこかの企業に入社していくため、それはそれで間違ってはいないのですが。

でもそこに登場する大人って、社会で仕事をしている人の本当にごく一部。その一部が多くは「大企業やがんばっても地元優良企業、さらに役職が平ではない、課長とか室長とか長が付くレベルの人」なんですよね。

でも実際に世の中って、20~30代は雇われている人の比率の方が高いかもしれませんが、正社員だけじゃなくて契約社員もすっごい数いるわけです。さらに30代以上からは起業した人・転職した人・自営業始めた人・ネットの金融取引だけで食ってる人・ネット通販の取引だけで食ってる人・などなど、すごい多様な働き方をする人が登場していくわけです。

そして今後ますます労働人口は減るし、社内の管理職ポストなんてのは減っていく傾向にあるわけです。

問題は「その他大勢」のモデルが負け組かのごとく・・・

この社会の中でもごく一部の正社員として1つの企業で階段を上っている人たちの話は、もはや少数派の話なんですよ。大きく例えると、この地球上で「あらゆる国で暮らせる選択ができる」として、「英語しか話さない人の話しか聞いていない」のと一緒なんですよね。実際にこの地球上で、英語しか話さない人の人口比率って、5~6%くらいなんです。

問題は、これからの社会は「雇用する組織」、いわゆる会社が買収されたり倒産したり合併したりする頻度も高まり、同じ会社にずーっといるという人の方がどんどん少なくなり、正社員→契約社員→正社員とか、契約社員→自営業→会社役員とかもどんどん出てくる社会になるわけです。そんな「その他大勢」のモデルの紹介は、社会においては存在してないかのように扱いはなく、授業やイベントが行われていることです。そして多くの若者たちが無意識にこんな社会のイメージを抱いているんです。

「大企業や優良企業、公務員になれなかったら人生真っ暗だ」

でも実際はそんなことないですよね(笑)

農家もいれば漁師もいて、フリーのカメラマンもいればライターも漫画家もいる。なんだかんだみんな自分らしく生きてるんです。それは僕も含めてなんですが。日々いろんな仕事で、いろんな人たちと会いますが、比較的「個人としてその人にしかできない仕事」をしている人ほど、キャラクターが濃いですし、インパクトとして残りますし、話をしてもおもしろいです。ぶっちゃけ、公務員や大企業の役職ついてる人と話をしても、人生の幅の意味では全然おもしろくない。

モデルがないから彷徨う若者たちが出てくる

この「その他大勢」のモデルの存在を知る機会のなかった若者たちのうち、正社員にもなれず(もしくは向いてないと思ってる)、公務員にもなれなかった若者は「もう人生お先真っ暗だ」って思ってしまうわけですよ。そして「自分探し」なんていう旅に出たり、いろんな人に会って話を聞こうとしたり(自分がないまま人に会っても、あんまり意味ない)。

最近、この傾向マズイな~と感じたのが、この彷徨う若者たちを狩りに言ってるのが、ネットワークビジネス界隈の人たち。大学生たちがこの手の商法に巻き込まれたとか、巻き込まれそうになったとか、本当によく聞くようになりました。福岡の天神では、大学生たちがよく集まって勉強会やミーティングやらやってたとある拠点が、まさにネットワークビジネスに勧誘する現場と化している、というウワサも何人かから聞きました。

きっとこれは福岡だけの話じゃないと思ったわけです。まずは、行政や教育機関の人たちが「その他大勢」の存在を知らないことには、解決しないかもしれません。

そう考えると、今後ますます自身のキャリアについて、もっともっと若者に話していかないといけないな、若者たちにとって、僕のキャリアも「カッコイイ」って思ってもらえるように見せていかないといけないな、と思うのでした。責任デカイなー。