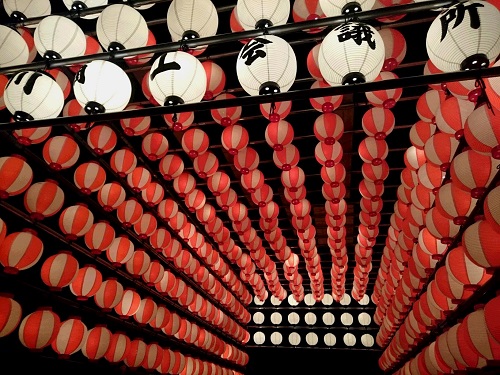

11月2日(月)は歌人・北原白秋の命日だそうです。この日、テンジン大学の仕事で柳川市へ。そこでご招待いただき、白秋祭の水上パレード(夜の川下り)に乗船させていただきました。福岡に住んで33年間、ウナギは何度も食べに行きましたが、白秋祭の存在と夜の川下りの存在を初めて知りました。写真は幻想的な夜の川下り風景(スマホで撮影のため、伝わりづらい・・・)

夜の川下りのファンは多い

柳川と言えば水郷。戦国時代の蒲池鑑盛から江戸時代初期の田中吉政によって柳川城周辺の掘割機能が強化され、昭和40年代まで上水道&水運としてずっと使われていたらしい。そんな柳川の名物は「川下り」とその降りた先にだいたいある「うなぎ屋さん」。主な産業は観光などのサービス業。西鉄電車の特急が停車すること以外には、国道3号線からも九州自動車道からも離れていて、福岡市からのアクセスはあまりよくはない。でも柳川と言えば上の2つの名物は必ず出てくるキーワード。

そんな中、初めての白秋祭に初めての夜の川下りを体験してきました。市長はじめ観光協議会会長さんのあいさつで始まり、市役所職員や水路沿いの市民の皆さんによる「こんばんは~、いらっしゃい、楽しんでいって」などの声はまるでマラソンランナーへの声援のよう。夜の川下り風景の一部、いやその魅力の多くがこの声にあると思いました。

この日は柳川にある川下り用船の80隻中、77隻が稼働していたそう。白秋祭は11月1日~3日まで約1200人がこの水上パレードに乗船するらしです。たまたま同じ船だった、FUKUOKA NOWのニック夫妻は、初招待されて以来、毎年来ているファンだとか。ニックさんは興奮気味に「この景色は日本ならでは、ここしかない」とカメラをずっと撮っていました。他にも福岡の観光を裏で支える方々が参加されていましたし、船の上でお酒を飲んだりご飯食べたり、中には「鍋」をしている船もあるくらい。この夜の川下りにはそれなりのファンがいるようです。

街をあげてのおもてなし

17時30分に乗船して18時00分ごろからパレードスタート。21時00分までの3時間(途中、下船してトイレ休憩などもあり)、最後はミニ花火大会で締められます。その船の道中、各所でおもてなしの催しがあるのです。市民たちによる手持ち花火による歓迎や、いたるところで演奏!和太鼓があったり、神楽があったり、ブラスバンドや琴があったり。

このおもてなしはすごい。ただ、もったいないのは数十秒しかそれを見ることができない!もっと見たいし、もっと聞きたい!と思うものばかり。77隻も船があるとタイムスケジュール上、仕方のないのかもしれません。

これなんかThe Japan!外国人にはたまらないと思う。現にニックさんはこれが一番お気に入りだそう。

このように、柳川市が市役所だけでなく市民挙げての「おもてなし」をやる白秋祭。これらの演奏を見に、もちろん市民も観客として陸から眺めていました。最後のミニ花火大会もそれなりにしっかりした花火大会。15分くらいだったか、ずっと連続花火でした。きっと今年最後。

観光収支はどれだけ意識されているのか?

この船に乗る前から乗った後、福岡に帰りつくまで一番気になったのは「観光収支」でした。この白秋祭、開催に関わる動員から各催しにかかる費用、市民も多くおもてなし側として出演したり、最後に花火があったり、いったいどれだけのコストをかけているのか?です。というのも、この水上パレードはそのほとんどが「料金」がかかるもので、私岩永が乗船した船などほんの数隻だけが柳川市による接待船。ただ、料金は安いもので1人6,000円、貸し切りでも10万円弱。合計80隻がフル稼働したとしても、1晩で700~800万くらい?3日間あるので1日や3日の日曜祝日という昼間のイベントもあり多く見積もってっも経済効果って億はいかないのでは?と。

確かに水郷柳川の名に携わる観光サービスに関わってらっしゃる方々は、この3日間がある意味稼ぎ時にもなるのかもしれません。がしかしですよ、市が多額の税金と動員をかけてまでやって、3日間で約1200人しか水上パレードに乗船できない。で最大の問題だと思ったのが、この水上パレードに乗っていた方々の多くがそのまま日帰りなこと。中には柳川市内の旅館やホテル(多くが旅館です)に泊まった方もいたかもですが、まるで潮が引くかのように、水上パレードが終わったら一斉に帰路へ。

そうです、柳川の観光で最大の課題は夜のコンテンツ不足であり、多くの旅館経営者は高齢であり、長らく観光都市としてやってきてガチガチに利害関係が作られた結果、「新しい観光サービスを立ち上げたり、業界に穴を開けたり、新規参入する人が全くいない」という状況を生み出してしまったそうです。これって、人口減少&高齢社会においてはジリ貧というか、ゆでガエル状態になるのでは?

人を育てる文化はあるのか?

もともと観光都市としてやってきた柳川。行政は観光収支で稼ぐ意識、民間の観光事業者は子息に跡を継がせる意識、そんなのはあったのでしょうか?今の60歳前後の方、そしてその子息である働き盛りの30代の方に話を聞くと、どうも「人を育てることをしてこなかった」現状が見えてきました。

多くの60歳前後の方は、自分の子息へ「仕事がないから外へ」出してきたようで、30代の方も柳川には仕事がないから「大学卒業後、外で就職」しかはなから選択肢がないような状況。そして福岡市内で働く30代の方で「柳川をなんとかしたい」と言って、地元にちょくちょく戻るそうですが「上の世代がガチガチで、あの街は変わらん!」と嘆いてました。

観光都市として今後も栄えるために、観光サービスに従事する人・起業する人を育てる学校がそもそもなければ、新規参入を許す文化もない(といろいろ聞いたら出てきました)。そして、この円安による多くの外国人が日本に訪れている今!柳川に外国人はもちろん来ていますが、その多くが「宿泊していない」のです。ゲストハウスは0件。かろうじてAirbnbは1件、街はずれの1戸建てがあるくらい。街のガイドブックのほとんどが「日本人向け」にしか作られていません。

風穴はやっぱり水郷にアリ!

しかし1つだけ、これはチャンスなのでは?と思ったことを聞きました。実は川下りの業者、これって何か許可がいるとかではないそうな。そして川辺で何かしらのアクティビティをやるのも、別に許可とかいらない?らしい。そこに目をつけてまずカヤック遊びを昨年初めてやって大人気だったとか。

そうです。この水郷柳川、80隻しかない船は増やせるのです。船以外のものでも良い、この川を使った何かがもっと増えたら・・・。そして川沿いにはまだまだ開拓できそうなところも。川沿いにカフェがあったらいいなぁとか、日本っぽくお座敷的なカフェがいいよなぁとか、水上のオミヤゲ屋さんあって、強引に立ち寄る仕組みになってたら買い物してしまうようなもの作れるよなぁとか。

白秋祭も、開始時刻・終了時刻をあと1時間前倒しできないだろうか?と。せっかく船の上で1次会やってる人が多いのであれば、船から上がって2次会をやってもらい、日帰りでももう少しお金を落としてもらう仕掛けはまだまだできるはず。

この白秋祭を初めて体験した感想でした!あっ、来年乗船される方は防寒をしっかりしてくださいね!