2019年2月は、これまでの人生で一番、セミナーや研修やシンポジウムなどの登壇回数が多い1カ月でした(しかも28日しかないのに)。僕が登壇するほとんどの場合、企画から入ることが多く、タイトル案を出すこともよくあります。

ファシリテーターとして企画から入る意義

この2月、企画・プログラムづくりのところから入らせていただいたものは

・WeLove天神協議会 会員企業向けのセミナー

・福岡市科学館 SDGsシンポジウム

・長崎県西海市 ビジネスセミナー リーダーシップ研修

・高校生への授業 リーダーシップ研修

・国際協力プログラムの大学生向け リーダーシップ研修

・北九州市 市民センター館長 リーダーシップ研修

・東京の福岡県レストンでの福岡案内トークショー

・福岡市男女共同参画 研修プログラム開発 ファシリテーター

・福岡テンジン大学 外から見る福岡 授業

これに登壇のみのものも+2件あり、通常業務の仕事も加えると本当に毎日が一気に過ぎていく日々でした。(おかげで記事更新に手がつかず・・・)

まずそもそも、セミナーも研修もシンポジウムも「エンターテインメント」ではなく、参加者が何かしら「学び要素を持って帰りたい」というニーズがある場です。それを、あらゆるコミュニケーションを使って達成する場がセミナーであり研修でありシンポジウムだと思っています。

この「学びの場」を企画するほとんどの人(主催者)が認識できていないのですが、「どんな参加者に来て欲しいか?」の解像度が高くないです。ここの解像度を高めるだけで、タイトルがしっかりした言葉や、ターゲットの心に引っかかりやすい言葉が出やすくなります。内容もより詳細に組み立てやすくなるので、「どんな人?」のところを主催者と突き詰めておく、もしくはこちらだけでも想定して企画を立てていくことが重要です。

そして企画するほとんどの人(主催者)はなかなか理解しがたいのですが、「どんな参加者が来るかどうか」を左右するのは、内容よりもタイトルです。これはセミナー・研修・シンポジウムなどの情報に触れた瞬間から、参加が終わって家路につくところまで、どんなコミュニケーションをとるか?で見ると、「告知の全文(内容)」を見るかどうかはタイトルにかかっているからです。これは広告業界、とくにエビデンスのとりやすいWEBマーケティング業界では当たり前の事実です。

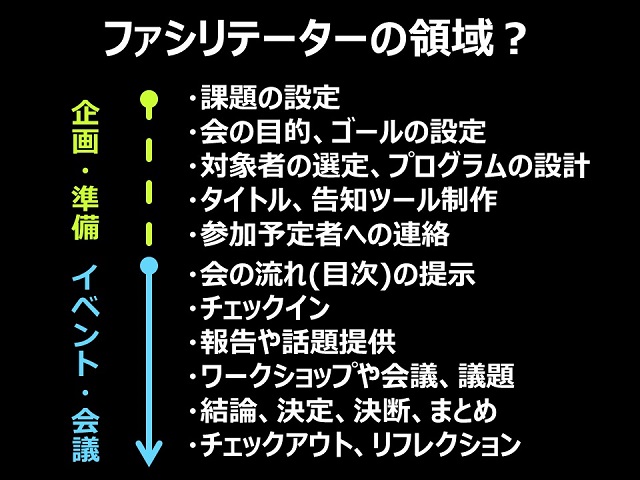

「学びの場づくり」をするファシリテーターにとって、この企画の軸から対象者(ターゲット)選定、そしてタイトルづくり、さらには告知づくりまで行うことができると、本番の場をスムーズにまわしやすくなるという利点もあり、結局は「参加者に何を持って帰ってもらいたいか?」の目的(ゴール)を達成しやすくなるからです。

有効な“学びの場”の要素

2018年9月に福岡テンジン大学8周年記念の授業で、APUの出口学長に登壇いただきました。その出口学長が「学びに必要な4つのP」というのを言っています。

Passon : 情熱

Project : 課題

Peer : 仲間

Play : 遊び

この4つのPのうち、世の中の多くの「学びの場」であるセミナー・研修・シンポジウムで抜け落ちやすいのが「仲間」です。これは地域活動やまちづくり、ダイエットなどの人間の行動による成果の研究でもエビデンスが出ているのですが、「共に活動する仲間」がいる、「学び合いができる」かどうかで成果が大きく変わるのです。

この「学び合い」を短期的な「学びの場(セミナー・研修・シンポジウム)」」でも起こすことができます。そのため僕は定型というフレームを持っております。

- ウォーミングアップ(チェックイン)

- 話題提供

- ワークショップ&対話

- リフレクション

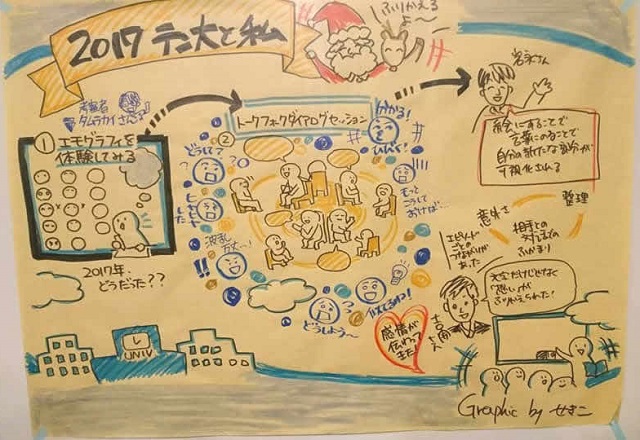

ウォーミングは文字通り、学び合いのための準備運動。話題提供で参加者がそれぞれインプットする時間。そしてワークショップでは、話題提供から感じたこと・気になったことなど、ワークシートみたいなものも使いながら「言語化」を行ったりの「書く時間」。そしてそれをもとに「問い」を提示し、「対話」を実践してもらう。最後に、リフレクションで言語化を進めていきます。

“学びの場”をファシリテートすると何が起きるか?

すでに僕に相談・依頼をしてくる時点で、正解のない・わからない課題にたいする解決へと導くような「学び」をつくる場だったりするので、「参加した人に何を持って帰ってもらいたいか?」を定義しなければならないのですが、この「持って帰ってもらうもの」って無形資産。この無形資産は、その人自身の知識・経験・スキルだけでなく、価値観・性格・交友関係などあらゆるものと結びつく可能性があります。

さらには、いつ結びつくかどうか?は完全に予測不可能。一切結びつかなかったら、それはその人が「何も持ってない」のとイコールだと思っています。

そのためにリフレクションを行い、この体験そのものを言語化してもらうように設計します。

すると何が起きるか?これまた予測不可能ではあるのですが、1つだけ確かなことは「学びが自走しはじめる人」が少しずつ増えてきている印象です。僕の企画から入らせていただくファシリテーションをする「学びの場」は、それ自体が「大きな問い」になっているようにします。そうすることで「次への行動」が起こしやすくなるからです。

この「次の行動」は、その場では評価ができないのですが、時間をかけると芽が出て、その芽が育ち花開くイメージです。なので、大いなる種まき。この感覚でファシリテーターの仕事をするときは「場の設計」をしていくよう心掛けています。