けっこうな長文(約5,000字)になってしまったので、地域活動やプロジェクトのリーダー、コミュニティマネージャー、新規事業の長や起業した人なんかでないとよくわからないかもしれない注意報を出しておく。

~ここからが本文~

インターネットが登場し、誰もがスマホでリアルタイムにコミュニケーションができ、SNSによってグルーピングもイベント告知も容易にできる時代が到来。「地域活動の立ち上げ」も「コミュニティやサークルの立ち上げ」も「新規プロジェクトの立ち上げ」も、ビジネス・ソーシャル問わず本当にハードルが低くなった時代。

リアルもバーチャルも含めて“シェア”することで、経済的にもコストが下がり、かつスピードは向上、少ない投資でも「多くの人を巻き込めば」大きなうねりを創り出すことも可能になった。そんな時代にとっての価値は、実際に対面して「感情」や「情報」が行き交う“場”にある。だから、シェアオフィスもコワーキングスペースもソーシャルプロジェクトも、そんな「感情」や「情報」を行き交わせることができるファシリテーターのような「コミュニティマネージャー」と呼ばれる役割の職種も現れた。

これまでのコミュニティマネージャー的経験値をふりかえってみた

基本的に全部ソーシャル分野の活動。だけどこれまでどれもメディアに取り上げられまくったなぁ~。おかげでプレスリリースもかけるようになったし、メディアのツボみたいなものもだんだんわかってきた。ということで振り返ってみる。

●グリーンバード福岡 (2004~2014年)

事務局長として参加者データベースを構築し、メールマーケティングによる集客と、定期的にイベントや交流会(という名の飲み会)や、スピンアウト的なアウトドアイベントなどを実施。活動規模やコミュニティとしては全国のグリーンバードの中でも最大規模の延べ参加者数3,000人/年。かつ行政や企業、そしてまちづくり団体とのコラボレーションも次々に行い、小学校・中学校・高校・専門学校・大学での授業、そして福岡市との教育事業も実施したり、違法駐輪対策のチームも派生で創ったり。

●福岡打ち水大作戦 (2004~2014年)

イベント統括になった2005年から10年間、毎年春からの会議運営、福岡県内各地での主催者とのネットワーク構築、告知・広報物(15,000部)の制作から配布計画&メディアPR(リリース作成)、福岡市・福岡県・国交省・ステークホルダーの協力会社と綿密にコミュニケーションをとってイベント統括・運営。これにより〇〇打ち水大作戦としては、福岡が全国でもトップの活動の広がりと規模に。

●グリーンバード北九州 (2013~2018年現在進行形)

「大学生に地域活動を、教育プログラムとして実践させる教員」として2013年より北九州市立大学の特任になり、グリーンバード小倉(当時の名前)を創設し代表。これまで福岡でやってきた自分の経験値を全て体系化し、学生たちが体験できるようにところどころに落とし込む。「活動をやりたい!」という声をもとに、持続可能なコミュニティとオペレーションの構築を行い、北方(小倉南区)・黒崎が立ち上がり、活動規模と延べ参加人数3,300名/年は2015年より福岡を抜いて3年連続の世界トップの規模。さらに2018年夏に戸畑と折尾の活動も立ち上がり、さらに拡大中。

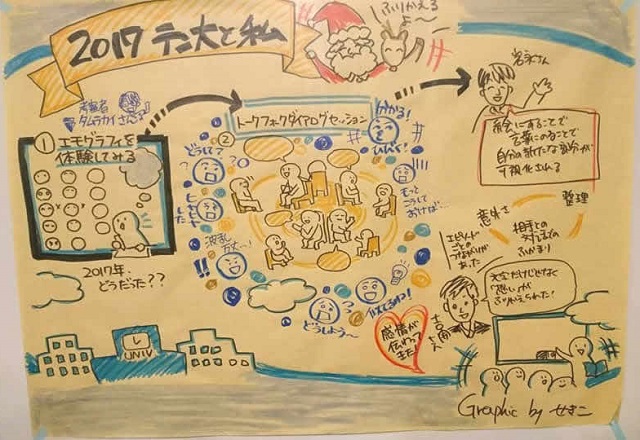

●福岡テンジン大学 (2010~2018年現在進行形)

2006年春に「テンジン大学やります!」というノリから始まり、2009年に脱サラしたのをキッカケに福岡市共働事業提案制度に一人で企画書を書いて提出、最終プレゼンも一人で行い採択が決まり2010年9月に開校。紹介されたり事前説明会やったりで開校式時には約25名のスタッフで活動開始。広報ツールやHPの設計・メルマガ作成と配信、参加までのコミュニケーション設計、スタッフの定例活動と企画づくりのオペレーションを構築、などこれまでのソーシャル活動の経験値すべてを導入し、また常にスタッフから上がる声をなるべく反映しやすいような風土づくりで改善し実装。2018年現在で登録者7,000名は姉妹校だとシブヤ大学に次いで2番目の規模で、スタッフ数も登録上は130名(実際は就職・転職・結婚などで福岡から出た人も多い)。

そもそも2000年に大学へ入学しそのまま2004年に卒業するまで、ソーシャルな活動には一切参加経験もなく、サークルやバイトというごく普通の大学生活しか経験していなかった。始まりは2004年に参加をしはじめたグリーンバード福岡。「活動を安定させたい」「参加者を増やしたい」「認知を広げたい」という当時代表をしていた木下さんの熱い想いに触れ、全力サポートをすることを心に誓い、社会人になって本業があっても転職しても変わらずに貢献を続けていた。

もちろんこれまで多くの失敗もしたし、人間関係のトラブルもあったし、叱られることもあった。けど一度も辞めたいと思ったことがない。何より、(ふつうは)本業しかしていないまわりの同年代よりも、はるかに豊かな人脈が築け、ほとんどの業界の同年代よりも「経験を倍速で増やせた」。

そのおかげもあって、福岡テンジン大学では本当に多くのボランティアスタッフという仲間にも恵まれ、学長(代表)だからとか関係なく、みんなちゃんと指摘や批判やフィードバックをしてくれる。これのおかげで今日も自分は、スタッフたちが持てない「外から様々な情報と感情とアイデアを持って帰ってくる人」という役割を全うできる。そしてそれが、スタッフたちの成長を促したり機会を提供したりすることに繋がり、コミュニティの質も高めてくれる。

2012年にNPO法人化したときの初期の理事である、谷口竜平さんは「授業企画統括」も務め、今では宗像で「まちおこし人材」として多様な人と人を繋げコトを起こすプロデューサーになった。下田浩之くんは、テン大キッカケでLOVE FM(当時は天神FM)に転職、今では会社ナンバーワンのプロデューサーになって引っ張りだこ。山路祐一郎くんはテン大とコラボレーション企画を一緒にやったTABI LABOの社長の目に留まり、引き抜かれる形で東京に。(彼は今でも理事としてサポートしてくれている)

他にも、ダイスプロジェクトの白石洋一さんは、ソーシャルのことも理解が深いプランナーとして福岡の広告代理店に引っ張りだこだし、糸島でセルラボを立ち上げた兼山孝子さん、鹿児島の甑島在住ながら他県にまでグラフィック・レコードで呼ばれる関ちゃん、そしてこの世に産まれてから一度も声を出したことがない無声コミュニケーターとして九州大学でも200人の前で講義するようになった吉田篤史くん。もう次々に人材が育っていくコミュニティになった。

コミュニティマネージャーにはどんな資質が必要か

改めて自分がこれまで偶然にも本業よりも主にソーシャル領域で経験してきた「コミュニティ」をつくって、企画をしたり、新しい人を呼び込んで仲間にしたり、一緒にプロジェクトをしたりしていく「マネージャー」的なことをやっていた。それを現代では「コミュニティマネージャー」と呼ぶらしい。

改めて、自分がこれまで体験したことで得られた

✔ 多様な人が集まるコミュニティになる

✔ 新しいアイデアや相談が常に入ってくるコミュニティになる

✔ メンバー(参加者)の自主性が引き出され育成されるコミュニティになる

✔ 新しい企画が立ち上がりやすいコミュニティになる

そんなコミュニティにしていくためのマネージャーとしての心得みたいなものを、ここに書き出してみたい。

1.キャッチコピー(ビジョン)と定例の活動がある

そのコミュニティや場が、何を目指すのか、社会やその街にとってどんな存在でありたいか、貢献したいのか。そしてそのために、どんな人たちとどんな活動をするのか。このWhyとWhoとHowを具体的かつわかりやすく明確化しておくこと。これがとても大事。そして1年12カ月の7日間で1週間というサイクルを誰もが過ごすので、覚えやすくわかりやすい「定例の活動」というか、定例で顔を合わせる日があることが好ましい。地域活動やサークルだったら毎月第〇日曜日とか。

2.環境をつくり維持する

人間もヒトであり、動物である。意識的な言動より無意識の選択と行動の方がはるかに多い。そのコミュニティや場に触れたその瞬間から、中に入ってきて他のヒトと「感情」や「情報」を行き交わせる交流が生まれ、関係性ができていく「生息域」みたいなものがある。河の生き物で例えると、流れがゆるいのか速いのか、浅いのか深いのか、透明度はどれくらいで、草や石はどれくらいあり、人工物はどれくらいか、みたいな「環境」をコミュニティの内部と外部を整えてあげること。とくに「どんなコミュニティ・場であるか」というのは、外部には意図的な情報として発信したり魅せたりできるが、内部は「感じてもらう」ものなので、「感情」と「情報」がどのように流れていくかのオペレーションをある程度構築していないと、人は定着しないし育たない。

3.役割を越境できるポジションを設置

コミュニティや場の中で「役割」をつくる。でも人それぞれのキャラクターがあり、個性があり、得意不得意がある。やりたいこと・やりたくないことも違う。そこを見極め、指示命令ではなく、なるべく自主的に自分で決めて役割を持つようなコミュニケーション(コーチングとかファシリテーションとかの方がふさわしい)をとるようにする。そしてその役割は簡単に越境できるようにし、役割を限定させすぎない。すると他のメンバーも越境されたりしたりするので、お互い刺激されたりフィードバックされて、学び合いを生み出しやすくなる。

4.やる気や好奇心があればチャレンジの階段を登れる明確なステップを用意

人それぞれ、コミュニティや場に集まった動機が違うし、得たいものも違う。やる気も好奇心も違う。その中で、1でWhyが明確になっていれば、そこに共感して「自分もその仲間になりたい・なってみたい」という人が来てくれる。3で役割があっても、その役割にしか就けなかったら持続させにくい。人は「やる気と好奇心」を維持するには、同じ場所でルーチン化された役割より、登った先に見える景色が違う方が、「もっと先が見たい」となる。これが設計できないと、人は育たないし自主性も引き出しにくい。ただ、どうしてもコミュニティや場には頂上がある。その頂上が低ければ低いほど、すぐに登り切ってしまうのでコミュニティや場にずっといる理由を「楽しい」以外に見つけなければならなくなる。

5.新規参入の容易さ

雇用して人材を囲い込んだ企業でも、複数の企業から人が出てきて集まった事業やプロジェクトでも、時間が経てば皆平等に歳をとる。いろんな住民や担当が少しずつ入れ替わるまちづくりなどのコミュニティと同じように「変わらない状態」なんてコミュニティにも場にもない。時間が経てば外部環境も価値観も考え方も変わる。だけど、ずっと同じメンバーしかいなかったら「同質性」が高まり、新規で入りたい人が入りにくい雰囲気が出てくるし、ときには「自分のポジションを死守」することにエネルギーや知恵を使う者まで出てくると途端に不正や腐敗に進みだす。

6.強烈すぎないリーダー(マネージャー)

おそらくこれはインターネットで情報が指数関数的に増加する現代で、価値観も非常に多様化してしまったがために、コミュニティや場も無数に立ち上げることができるため、他所に移ることも容易にしてしまった。それがためにインパクトが強すぎるコミュニケーションを発生させるリーダー(マネージャー)は、これからの時代は分が悪い。ちょっとでも合わないと思われたら定着しないし、価値観の衝突を生みやすいコミュニケーションがこれからのコミュニティや場にはリスクになってしまう。きっと昔みたいな「俺についてこい!」式のリーダーが現れにくい(正確には頭角を表しにくい)時代だ。

やばい、めちゃくちゃ長くなった。長くなったけど、これがこれまでのソーシャル分野での経験値をもとに、自分の中に蓄積されたコミュニティマネージャーとして「ここがポイント」と思えるところだ。きっと、コミュニティマネージャーじゃない人、経営者じゃない人、リーダーやったことない人にとってはちんぷんかんぷんだと思う。

てか教科書でもなんでもないな・・・、これを読んで「なるほど!そういうことか!」と、少しでも実践的に活用してくれる人が出てくれば本望だ。自分も引き続き精進あるのみ。