僕は自身が企画したり、依頼される学びの場やワークショップでは、高確率で「ワークシート」を作成します。毎年9月に九州大学で大学1年生たちに行う講義でも、中学生・高校生の学びの場「夢チャレンジ大学」でも、今月北九州市で開催された「ボランティア・NPOリーダー研修」でも。その理由は、感じたことや気づいたことをその場でリフレクション(振り返り)し、それを言語化してもらうためです。

※写真は、九州大学の講義で使用したワークシート(6ページ構成)

学んだつもりになっている人たち

社会に出ると「学び」は主体的に学ぼうとしている人たちにしか与えられません。正確には「場は与えられる」かもしれませんが、「学び」は当の本人が「学ぶ意欲・自己成長の意欲」がないと身に付きにくいですよね。人によっては読書や問題集、オンライン教材などの個人プレーで学び、人によってはセミナーやスクールへ通うなどの主体的なスタイルがあります。一方で受動的な学びの場と言えば、職場の研修・セミナーや資格試験などがあります。これらの「学びの場」に参加している多くの人が学んだつもりになっていませんか?と思うのです。

主体的で意欲の高い人は確かに「学び」は多くあるはずなんですが、「つもり」になっている人にもちょこちょこと出会います。つまり、能動受動関係なく、多くの人が「学び方」を知らない、教えてもらっていないのが原因だと思うんです。

これはこれまでの義務教育での「学びの場」が、「学び方を学ぶ」ということを抜きにした設計がされてきたからではないか?と思ってしまうのです。10歳~80歳までの方々の前で講師という立場であちこちで話をしたり、ワークショップを設計したりしてくると、いろいろと見えてくるものがあります。

1つ、明確にわかったことが「歳を取っている人の方が“体験の言語化”&“自分自身の振り返り”が下手、ないしできない」のです。これは歳をとったら衰えるとかの話ではなく、そのような習慣がないまま生きてきた、そんな時代を生きてきたからだと思っています。

そしてもう1つわかったのが、上に書いた「歳を取っている人たち」と同様の現象が起きるのが「中学生・高校生」だったこと、です。

体験の言語化をその場でさせるワークシート

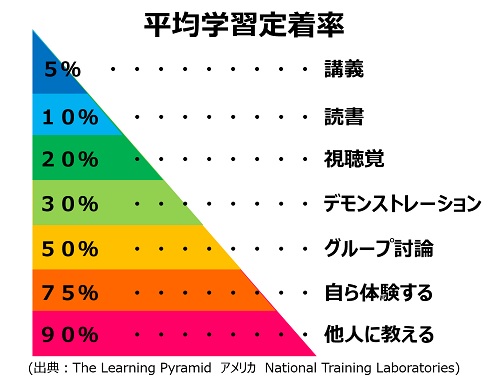

僕が講師やファシリテーターをする機会が増え始めた5年前から、「一方通行で話をしたり」「資料を全員に配布したり」することは、学びを深めないことがよくよくわかりました。そして出会ったのが「ラーニングピラミッド」と、「リフレクション(振り返り)」です。(ラーニングピラミッドがわからない人はググってください)

そして学びを深める「リフレクション(振り返り)」にはステップがあり、そのステップを参加している人たちの能動・受動の意欲に関わらず上がってきてもらうための「学びの場づくり」を有効にするために、「体験の言語化」をしてもらうのに有効なのがワークシートというツールでした。

テンジン大学では開校当初(5年前)から「リフレクション(振り返り)」を目的とした、授業アンケートの設計をしていたのですが、4年ほど前から授業やワークショップの最中に「どうやって体験の言語化をさせたり、ワークショップの対話の場での学びを深めてもらえるか?」に悩んでいたところ、ワークショップ中に使用できる「ワークシート」というものに行きつきました。

講座・授業の設計者に求められるもの

「講座・授業」は参加した人の学びが深まり、行動を促したりするものであれば良いという目標設定がしやすいため、今ではワークシートを多様していますが、その目標設定は毎講座ごとに違うため、毎回講座全体の設計からワークシートの中身まで作り替えています。これがけっこう手間がかかる・・・。参加者属性も詳しく把握しておかないといけないし、会場の雰囲気や、これまでの流れだったり、何を目的として開催される場なのかも知らないといけません。

講師代さえ出してくれれば、お題にそったお話しますよ!なんて講演者は世の中たくさんいますし、そんな講座やセミナーや講演会はごまんとあるからこそ「学んだつもり」な人たちを量産してしまうんだと思います、義務教育含めて。

でも世の中、いろんなことが統計でわかってきたり、ここ1年でアクティブラーニングという言葉が教育者にかなり広がってきました。今後は、学びの場を主宰する企画する側の人たちにも、この言葉が広がり、ちゃんと場を設計し、学びを深められる人を増やしていけるような文化が広がって欲しいな、と思います。そしてそれを一番感じたのが中学生・高校生たちでもあります。

大学教育も変わり、入試も変わります。その変化に対応できない先生や学校も出てくることが予想されます。先生や学校を運営している人たち自身が、まずは学びを深めないといけない、そんな時代が来ているということでしょうね。